综合热点

综合热点凤庆县注重挖掘民族文化元素

时间 : 2021-08-04 14:47 来源: 清风网 作者: 周满荣

一审:周满荣 二审:宁基 三审:周秋连

清风网讯(通讯员:许灵锋)近年来,云南省凤庆县以民族团结进步示范区创建为抓手,以生态文明建设为依托,在民生持续改善、发展动力增强、民族教育促进、民族文化繁荣、民族和谐创建、民族事务治理等六个方面下功夫,有条不紊地推进创建工作。

凤庆县是人口大县,同时,也是少数民族人口大县。凤庆县又被称为蒲门,地处云南省西南部,临沧市西北部,东与大理州巍山县、南涧县相连,南与云县毗邻,西与永德县交界,北与保山市昌宁县接壤,县政府所在地凤山镇。全县国土总面积3335平方公里,辖13个乡镇、183个村、4个社区,境内居住着汉、彝、白、苗等23种民族,总人口47.5万人,其中少数民族人口14.8万人,占总人口的31.16%。全县有3个民族乡、90个少数民族聚居村,少数民族群众以大杂居、小聚居分布;有少数民族22个,主要有彝族、白族、回族、苗族、傣族、佤族、布朗族、傈僳族、拉祜族9个世居少数民族,有4个直过民族和1个人口较少民族布朗族。

“让民族团结之花常开长盛”

凤庆正值民族团结进步示范创建期间,各级各部门全力支持创建工作,明确专人负责和创建目标。如何挖掘当地民族文化,与其它文化有机结合,成为一个命题。各单位、各乡镇结合自身优势和特点,多种形式开展创建系列活动,让民族团结之花常开长盛,引导群众、干部、老师、学生、员工自觉维护民族团结,铸牢中华民族共同体意识,增强民族团结意识和爱国主义情感,做好新时代民族团结的“守护者”“传承者”和“践行者”。

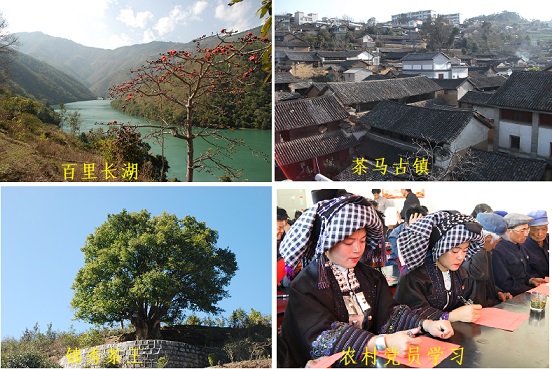

以生态立县、美丽凤庆、乡村振兴建设为抓好,注重挖掘文化元素,推动生态旅游发展,带动当地各项事业。县委宣传部、县文联在《茶乡》等县级刊物刊登有关凤庆民族文化和民族历史等文章;出版《蒲门茶艺》、《凤庆县民族民间故事》、《天下茶尊 滇红凤庆》、《凤庆核桃情》等书籍,宣传凤庆民族、茶文化历史;在凤庆文联、凤庆文学等微信公众号上增加有关民族文化、茶文化的栏目。以民族文化、茶文化为题材,拍摄电影《红茶镇》及微电影《茶王》、《茶马古道》、《红茶姑娘》、《姑娘茶》等作品。

以“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”主题实践活动为主线,以生态文明建设、民族团结进步示范创建为抓手,以挖掘开发墙体绘画艺术、文化走廊为突破点,突出当地生态和民族特色,抓实乡村振兴示范点和生态旅游建设,宣传凤庆生态、民族等文化。利用民族宗教节日开展宣传教育,在火把节(民族团结周)、端午节等开展丰富多彩的民族团结宣传教育活动,重视安全生产、生态文明建设。利用民族团结教育进课堂、进校园文化建设等活动开展,发挥“小手拉大手”的作用,推进了民族团结进千家万户,民族团结进步得到增强。

在各景点植入文化历史元素,通过对联、故事介绍、文化柱、文化墙、书画展、展览馆、名人像、城市雕塑等艺术形式,展示凤庆的历史文化,高度重视文化与旅游相结合,推动旅游产业发展。

让民族文化持续繁荣发展

凤庆是滇西南文化重镇,素有滇西文献名邦之美称,文物古迹众多。设府置县600多年,历史文化源远流长,明万历元年,即创“聚书楼”,建学宫、设书院。清初,义学、私塾遍布城乡。县内有滇西南保存最完整的文庙群,建于乾隆年间的石洞寺,建于光绪14年的红龟山文笔塔,有保存较为完好的茶马古道驿站——鲁史古镇。有国家级文物保护单位1个,茶马古道鲁史段及附属文物点;有省级文物保护单位3个,凤庆文庙、古墨水磨房群、三岔河琼凤桥;有市级文物保护单位21项,有石洞寺、红龟山塔 、青龙桥、玉砚塔、洛党鹿鸣牌坊、安石茶叶初制所、刘家寺古墓、琼英洞石刻、格步路冶炼旧址、凤庆茶厂(老厂区);全县有县级艺术团体4个,综合档案馆1个,文化馆1个,图书馆1个,乡镇文化站13个,县级以上文物保护单位44个。

凤庆县素有“世界滇红之乡”、“中国核桃之乡”、“滇西文化重镇”的美誉,拥有“中国最具幸福感县级城市”、“中国避暑休闲县”等靓丽名片,在城市品牌建设上有着独特的优势。凤庆是滇红茶的发源地,也是世界茶树的起源地之一,拥有目前地球上最粗壮的3200多年的锦秀茶王。

着力打造好“茶文化”、“滇西文献名邦”、“生态气候”、“特色乡村旅游”四大品牌。加快旅游业健康发展,不断夯实旅游业发展基础,新建了文昌宫、鲁史云书大院、阿鲁司衙门等一批新的文化旅游设施,完成澜沧江原古桥青龙桥恢复重建工程。结合县城北部生态景观居住区、老城商贸文化区、行政办公区、工业聚集区和东西两面山绿化景观带、迎春河文化景观带、滇红路商贸文化带、云凤快速路经济发展带“四带四片”规划格局,加快完善县域城镇体系建设,初步形成了“山水相映、空气清新、生机活力、茶文化荟萃”的“幸福城市”空间布局。

发挥好风景园林在全域旅游发展中的作用。开发保护鲁史古镇、古墨村、沿河村、紫薇村、清华村等中国传统村落,保护修复凤庆文庙、东山寺、石洞寺、文笔塔、文昌宫、文明坊、青龙桥等历史古建筑和名胜古迹。开发陈家窝河、百里长湖、生态茶园、茶王村等景点,苗寨、彝村等少数民族村寨。开发安石村、后山村、把边寨等农家果园。

发挥好历史文化价值,突出文化的主题,挖掘历史的元素。解决游和购的问题方面,扶持处于起步阶段的文化产业,试行免税和免房费等一些惠民政策。建立展示非遗传承人工作室和书画名家工作室,将政府统购保护发展或以政策支持鼓励市民开办,开发土特产或农副产品的各种传统加工技艺,各种手工技艺,打造传统生态农业系统和景观,保护传统名特优农副产品展示和原产地。整合文物资源,充分发掘、合理利用优秀文化遗产,为弘扬优秀传统文化,拓展乡村文化内涵,不断完善乡村历史文化展馆(室)建设,寄托群众乡愁记忆;加强对历史文物的保护和非遗的传承,延续历史文化脉络。

积极扶持民间文艺宣传队、文化示范户、民间艺人等发展。鼓励文艺精品创作,用健康的文艺作品引领乡村文化振兴,弘扬时代主旋律。开展文化下乡活动,丰富群众精神文化生活,让文化育民、文化乐民成为常态。充分利用凤庆特色的农业旅游资源,利用红茶节等节会活动,大力发展乡村文化旅游。提升凤庆乡村旅游文化内涵,丰富游客参与体验,充分挖掘当地文化历史元素,推出主打的精品旅游线路。

促进花卉产业积极健康发展。规范花卉交易市场,保障花农经济收入、为花农搭建一个公平、公正的花卉交易平台;由凤庆县兰花茶花产业发展协会牵头,在2019年1月成功举办了临沧市十七届兰博会暨凤庆县首届兰花茶花博览会,6月举办首届端阳花街交流会,把花卉产业做大做强、打造成凤庆县花卉产业新名片,从而带动凤庆县花卉、旅游、文化、服务等产业的蓬勃发展。

规划建设历史文化圣地文庙和滇红第一村。充分彰显凤庆深厚的文化底蕴,打造集商贸、休闲观光、旅游于一体的文庙片区新景观,更好地推进景观别致、宜居宜业的美丽凤庆建设。利用得天独厚的区位优势和自然资源,抓住凤庆机场、云保高速、县城西环路建设等重大机遇,合理布局、迅速推进基础设施建设,以壮大茶产业为基色调,套种花卉、水果等,发展“茶园+”乡村旅游业,县乡村三级通过发扬延安精神、红军长征精神,弘扬社会主义核心价值观,2019年至2035年把安石村打造成为宜居宜业宜旅的“滇红第一村”。

把建设宜居城市作为改善民生的重要落脚点。加快城市绿化和生态建设,全面打造水系景观、绿植花卉景观、园林建筑小品景观,改造修建砚池公园、滇红公园、崇祯寺综合公园、太阳山综合公园、南边箐河湿地公园、凤山公园等景点,把“山、水、人、吃、住、行、购、游、娱”融为一体,打造历史文化景观区、山水自然景观区、休闲农业景观园、养生疗养保健院、特色美食餐饮街、民俗文化风情坊、素养教育文明廊、滇红历史陈列馆、生态主题标志建筑群、旅游文化环线带等“十大景观群”,开发保护燕子岩景区、古茶走廊、四十八道河水库、琼凤桥、琼英仙洞、凤山烈士陵园、莲净庵、庆甸遗址与勐氏石城、玉龙池和黑龙潭等景点。

湘公网安备 43010502000488号

湘公网安备 43010502000488号