经济民生

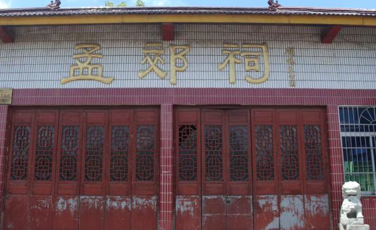

经济民生春晖街的名字,藏着孟郊最动人的诗句。“谁言寸草心,报得三春晖”,《游子吟》中这声对母爱的咏叹,成了这条街巷最深刻的注脚。七月的日头把柏油路烤得发亮,在烟火蒸腾的街巷深处,那座朱漆大门的孟郊祠,正静静守着千年的诗与孝。7月7日,湖州师范学院经济管理学院“青旅红途”暑期社会实践团踏着滚烫的柏油路,在烟火气与历史感交织的春晖街,叩响了孟郊祠的木门,也叩开了对传统文化传承的深度思考。

孟郊祠的朱漆大门在烈日下泛着油亮的光,祠门上的薄灰仿佛是岁月留下的注脚。实践团成员触碰祠门时,指尖的滚烫让人想起这位唐代诗人坎坷的一生:出身寒门如石缝野草,科举路上屡遭挫折却始终执着,46岁金榜题名时“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的狂喜,与他“慈母手中线,游子身上衣”的深情,共同勾勒出一个在命运中抗争却始终怀揣温情的灵魂。《登科后》的意气风发与《游子吟》的细腻柔软,恰是他对人生“进”与“守”的诠释——进取时不忘根脉,得意时仍念亲恩。

紧闭的祠门后,诗中的孝道早已融入街巷肌理。实践团成员看到,奶茶店母亲为孩子擦汗的轻柔、修鞋匠收音机里《游子吟》的朗诵、文化墙上二十四孝彩绘旁探出新芽的“寸草”绿植,还有社区活动中心里老人讲孟郊故事时孩子们眼中的光,这些场景让“孝道”从诗句中走了出来,变成了烤肉店小伙给老人端凉白开的贴心,变成了烘焙店老板娘给独居阿婆留面包的关怀。

烈日炙烤着柏油路,也焐热了实践团成员的心。在这条以“春晖”为名的街巷里,他们读懂了孟郊祠紧闭的门扉背后,那扇向生活敞开的传承之门——文化从不是锁在祠堂里的古籍,而是流淌在街头巷尾的烟火气,是代代相传的善意与温情。孟郊笔下的“寸草心”,早已化作春晖街人对“三春晖”的日常回应,这种“活态传承”的智慧,让成员们对传统文化有了全新的认知:它不是博物馆里的标本,而是融入当下的生命脉动。

这份感悟,将成为实践团前行的动力。未来,他们将拿起笔,将春晖街里孟郊诗韵与孝道传承的故事写成一篇篇新闻稿,投向校内外的媒体平台,让更多人透过文字,看见烤肉店小伙递出凉白开时的贴心、烘焙店老板娘给阿婆塞面包时的温暖,感受传统孝道在当代生活里的鲜活模样;他们还计划举起相机,拍摄下奶茶店母亲为孩子擦汗的温柔、巷口学生跟着收音机念《游子吟》的认真、文化墙前老人给孩子讲孟郊故事的专注,将这些充满烟火气的场景剪辑成短视频,发布在社交平台上,让孟郊笔下的“寸草心”与“三春晖”,通过屏幕走进更多人的视野,让这份流淌在街巷里的孝道文化,借助年轻的力量传得更远、更久。

正如孟郊的诗穿越千年仍在滋养人心,这群青年也期待着,以青春之力让传统文化的种子,在更多“春晖街”般的土壤里,生根发芽,生生不息。(通讯员:吕晶怡)

湘公网安备 43010502000488号

湘公网安备 43010502000488号