备份栏目

备份栏目再访红岩堡,揭开历史封存之谜

时间 : 2017-04-22 15:45 来源: 清风网 作者: editor

一审:周满荣 二审:宁基 三审:周秋连

清风网讯:(特约记者 廖尚刚)红岩堡是黄平县一处默默静卧在清水江畔的一座古寨。由于它是明清两朝中央设在这里的一个特务机关,出于保密问题,因此600多年以来,封建王朝一直没有将其载于史志中,难怪许多从事人类学、历史学、民俗学的人们无法从更多文献上找到有关红岩堡的记述。为了揭开红岩堡的历史之谜,笔者最近再次来到这座让人悬念的古村落进行深入的田野调查,从中去发现并揭开许多鲜为人知的谜团。

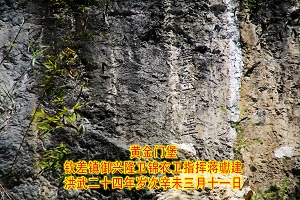

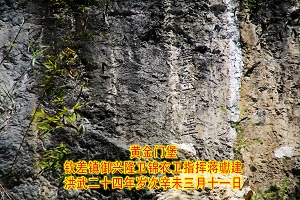

红岩堡前的“黄金门堡”摩崖字刻

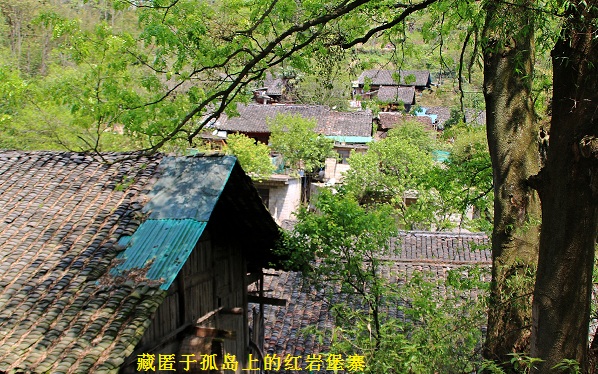

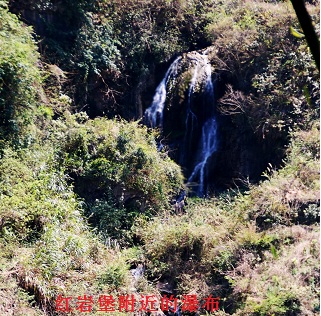

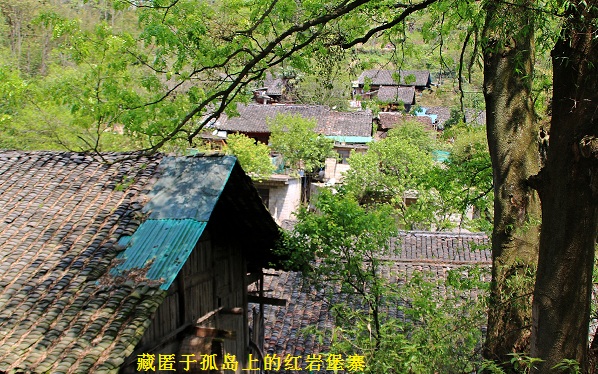

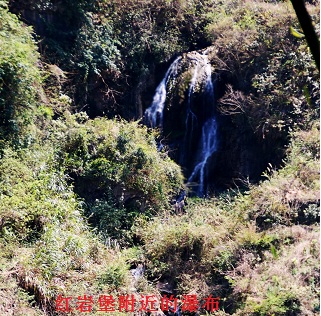

红岩堡,在当地苗族称为“古包丢坦”,即屯兵驻扎的地方。这是一个面积不大的小村子,位于黄平县海拔最低的镰刀湾与岩门司之间一处三面环水的喀斯特孤山半岛上,尽管山岳之后倚靠山凯大坡,但因整座山头与山凯大坡之间形成250余米的分裂峡口,大自然鬼斧神工的造就,使这座孤岛在悬崖峭壁的隔离下,纵是灵巧的猿类,要进入红岩堡也十分困难。这座村落临江只有一条进出的石梯步道,是一处易守难攻的军事战略堡垒。早在明朝初期,朝庭为防御清水江对岸的来犯之敌,特务组织锦衣卫就秘密在这里修筑攻势,调派部队屯驻于此,日夜监视着黔东南台江县对岸,以保卫黄平县境内的领土和民生安全。随着历史尘埃的远去,如今在这里居住的已经不是当年的朝庭军队,除了屯堡的后人刘氏家族外,还有雷、潘、杨和沈4个姓氏的村民。

如果说,没有史志记载我们就断言红岩堡是600多年前明朝一个特务机关的暗哨和屯堡的话,这未免会遭人置疑,不过只要从堡前一处隐蔽的

如果说,没有史志记载我们就断言红岩堡是600多年前明朝一个特务机关的暗哨和屯堡的话,这未免会遭人置疑,不过只要从堡前一处隐蔽的

山崖上品读那30余个苍劲摩崖文字,就能足够证明这座寨堡的历史和神秘。更令人意想不到的是,当年在这里修建的屯堡的还竟然是官至二品的明朝锦衣卫都指挥使蒋瓛(huán)所建。这处摩崖文字是由四列阴刻的繁体字组成,“堡志”虽然经历了近30代人的岁月洗刷后,但仍没有丝毫风化,依然醒目可识。摩崖字刻从右至左依次为:“黄金门堡”4个大字,接着的两列是“钦差镇御兴隆卫锦衣卫指挥蒋瓛建”,最后的落款为“洪武二十四年岁次辛未三月十一日。”明洪武二十四年为公元1391年,距今已有626年的历史。蒋瓛其人,据史志记载,他为明朝皇帝朱元璋的第二任锦衣卫都指挥使,也是一颗被皇帝利用和任由宰割棋子。明朝建立以后,朱元璋为了巩固自己的皇位权力,他对身边的将士开始提防起来,生怕他们有朝一日篡帝夺位,个人的疑心病比历朝皇帝还重,尤其是对过去为他立下赫赫战功的战友更不放心。为了自己的地位长期不倒,朱元璋在煞费苦心中,于1382年5月29日 (农历四月十六)建立了以锦衣卫命名的特务组织。明代特务机构的兴旺是中国历朝历代所不能比拟的。在锦衣卫的明逼暗诱下,一时间宫庭文武百官人人自危,相互告发,成为明朝时期集权统治和手足相残的一大悲剧。明朝共有26任指挥使,其中第一任为毛骧,第二任为蒋瓛,第三任为纪纲……毛骧受朱元璋的重托,首任锦衣卫长官时,要做的第一件事就是替主子找到屠杀大臣的借口。锦衣卫最早以谋反为由的对象是开国功臣胡惟庸,因此胡被毛骧等人罗织的各种谋反罪状被皇帝处死,为了掩人耳目和谨防当事人、办案人翻案,朱元璋又于洪武二十三年扣以毛骧谋反罪名而处死。蒋瓛接任锦衣卫都指挥使后,他接手的“谋反案”就是炮制开国将领蓝玉谋反的冤案。据《明史》载,二十六年二月(1393年),锦衣卫指挥蒋瓛告蓝玉谋反,并称在蓝玉府库内搜出近万把倭制武士刀之说。朱元璋立刻以“谋反罪”处死蓝玉,抄其家产,诛其三族,15000人被杀,包括一公爵、十三侯爵、二伯爵,史称“蓝玉案”。为了杀一儆百,朱元璋还手诏布告天下,并条例爰书为《逆臣录》。这也是朱为加强集权,大肆株连杀戮功臣宿将,造成了我国历史上一段重大的政治迫害运动。继“蓝玉案”后,朱元璋为防患未然,又将蒋瓛以“谋反罪”灭口。这位驰骋疆场的有功之臣在为朱元璋捏造“罪名”并主持完成了“蓝玉冤案”后,最终也没有躲过生性多疑和心胸狭窄的暴君之魔掌。

山崖上品读那30余个苍劲摩崖文字,就能足够证明这座寨堡的历史和神秘。更令人意想不到的是,当年在这里修建的屯堡的还竟然是官至二品的明朝锦衣卫都指挥使蒋瓛(huán)所建。这处摩崖文字是由四列阴刻的繁体字组成,“堡志”虽然经历了近30代人的岁月洗刷后,但仍没有丝毫风化,依然醒目可识。摩崖字刻从右至左依次为:“黄金门堡”4个大字,接着的两列是“钦差镇御兴隆卫锦衣卫指挥蒋瓛建”,最后的落款为“洪武二十四年岁次辛未三月十一日。”明洪武二十四年为公元1391年,距今已有626年的历史。蒋瓛其人,据史志记载,他为明朝皇帝朱元璋的第二任锦衣卫都指挥使,也是一颗被皇帝利用和任由宰割棋子。明朝建立以后,朱元璋为了巩固自己的皇位权力,他对身边的将士开始提防起来,生怕他们有朝一日篡帝夺位,个人的疑心病比历朝皇帝还重,尤其是对过去为他立下赫赫战功的战友更不放心。为了自己的地位长期不倒,朱元璋在煞费苦心中,于1382年5月29日 (农历四月十六)建立了以锦衣卫命名的特务组织。明代特务机构的兴旺是中国历朝历代所不能比拟的。在锦衣卫的明逼暗诱下,一时间宫庭文武百官人人自危,相互告发,成为明朝时期集权统治和手足相残的一大悲剧。明朝共有26任指挥使,其中第一任为毛骧,第二任为蒋瓛,第三任为纪纲……毛骧受朱元璋的重托,首任锦衣卫长官时,要做的第一件事就是替主子找到屠杀大臣的借口。锦衣卫最早以谋反为由的对象是开国功臣胡惟庸,因此胡被毛骧等人罗织的各种谋反罪状被皇帝处死,为了掩人耳目和谨防当事人、办案人翻案,朱元璋又于洪武二十三年扣以毛骧谋反罪名而处死。蒋瓛接任锦衣卫都指挥使后,他接手的“谋反案”就是炮制开国将领蓝玉谋反的冤案。据《明史》载,二十六年二月(1393年),锦衣卫指挥蒋瓛告蓝玉谋反,并称在蓝玉府库内搜出近万把倭制武士刀之说。朱元璋立刻以“谋反罪”处死蓝玉,抄其家产,诛其三族,15000人被杀,包括一公爵、十三侯爵、二伯爵,史称“蓝玉案”。为了杀一儆百,朱元璋还手诏布告天下,并条例爰书为《逆臣录》。这也是朱为加强集权,大肆株连杀戮功臣宿将,造成了我国历史上一段重大的政治迫害运动。继“蓝玉案”后,朱元璋为防患未然,又将蒋瓛以“谋反罪”灭口。这位驰骋疆场的有功之臣在为朱元璋捏造“罪名”并主持完成了“蓝玉冤案”后,最终也没有躲过生性多疑和心胸狭窄的暴君之魔掌。

那么蒋瓛生前在1391年是怎样来到边陲的黄平县清水江畔修建这座“黄金门堡”的呢?根据《明史》记述:“皮林在湖、贵交界处与九股苗汇合……掠屯堡七十余个,焚五开南城,陷永从,围中潮所。时方征播州(今为遵义),未暇讨。既平播,偏沅巡抚江铎命璘与良玭合兵讨之,良玭失利……”同时,从一些点滴记载中大致可以看出,明洪武十四年九月至十五年闰二月(1381~1382),朱无璋为统一收复云南,即命傅友德为征南将军,蓝玉和沐英分别为左、右副将军,率30万大军进剿元朝末臣梁王和大理段氏王朝。特别是在这次征剿中,作为沂州卫指挥佥事的周兴(江西临川人,字隆冈)也被钦点参加了为期100多天的战斗,并在征南中为朝庭立下了许多卓著战功。云南被明军收复后,朱元璋命令这30万留在云南和贵州镇守,并拨银把将士的妻小从各地遣送到云贵驻军营地,以安抚将士军心。在此后的7年时间,周兴驰骋于贵州大部分地区,率领明军平定了多处“苗蛮叛乱”。尤其是周兴在狼洞(今黄平城一带)平乱后,洪武二十二年六月(1389)贵州都司在狼洞设置卫城,傅友德将军令周兴镇守狼洞,并为其以“周兴”和“隆冈”之名号取“兴隆”代替狼洞,即为兴隆卫。此后,为镇压贵州地区经常性的农民暴动和进一步巩固各卫所边陲,并将20万大军和100百多万移民安置于贵州,在一边镇压农民起义,一边屯田养武的同时,还在一些卫所疆界悄悄安插特务组织——锦衣卫队。这样,锦衣卫第二任最高长官蒋瓛受朱元璋的钦派,便来到贵州对兴隆、永宁、普定、平越、乌撒、普安、层台、威清、都匀、毕节、黄平千户等19个卫所进行巡视。

那么蒋瓛生前在1391年是怎样来到边陲的黄平县清水江畔修建这座“黄金门堡”的呢?根据《明史》记述:“皮林在湖、贵交界处与九股苗汇合……掠屯堡七十余个,焚五开南城,陷永从,围中潮所。时方征播州(今为遵义),未暇讨。既平播,偏沅巡抚江铎命璘与良玭合兵讨之,良玭失利……”同时,从一些点滴记载中大致可以看出,明洪武十四年九月至十五年闰二月(1381~1382),朱无璋为统一收复云南,即命傅友德为征南将军,蓝玉和沐英分别为左、右副将军,率30万大军进剿元朝末臣梁王和大理段氏王朝。特别是在这次征剿中,作为沂州卫指挥佥事的周兴(江西临川人,字隆冈)也被钦点参加了为期100多天的战斗,并在征南中为朝庭立下了许多卓著战功。云南被明军收复后,朱元璋命令这30万留在云南和贵州镇守,并拨银把将士的妻小从各地遣送到云贵驻军营地,以安抚将士军心。在此后的7年时间,周兴驰骋于贵州大部分地区,率领明军平定了多处“苗蛮叛乱”。尤其是周兴在狼洞(今黄平城一带)平乱后,洪武二十二年六月(1389)贵州都司在狼洞设置卫城,傅友德将军令周兴镇守狼洞,并为其以“周兴”和“隆冈”之名号取“兴隆”代替狼洞,即为兴隆卫。此后,为镇压贵州地区经常性的农民暴动和进一步巩固各卫所边陲,并将20万大军和100百多万移民安置于贵州,在一边镇压农民起义,一边屯田养武的同时,还在一些卫所疆界悄悄安插特务组织——锦衣卫队。这样,锦衣卫第二任最高长官蒋瓛受朱元璋的钦派,便来到贵州对兴隆、永宁、普定、平越、乌撒、普安、层台、威清、都匀、毕节、黄平千户等19个卫所进行巡视。

虽说明洪武年间的屯堡运动,是朝庭派出军队到边远地区驻军,将士无战事时开垦农田,以资军需。一旦开仗,则扔下农活,披甲操刀上战场。然而这个称之为“黄金明堡”的红岩堡为何会设在这台拱厅(今台江县)与兴隆卫(今黄平县)交接的清水江段呢?原来这里地处黄平县东南面,与过去的“九股苗”区域隔江相望。清代张广泗在未征剿清水江南部的苗民之前,这一带为苗民暴动最频繁的地域,因此红岩堡不但是台拱(台江)通往兴隆卫(今黄平)和播州(今遵义)的要塞,而且还是湖南进入贵州深入的水运锁喉。蒋瓛来到兴隆卫巡视期间,兴隆卫指挥使周瑛陪同他沿清水江北岸巡防。二人策马来到镰刀湾右侧这座雄奇的山峰前,通过上山勘察,看到此峰三面临水,四周岩壁陡峭如削,在呈碗状之间的峰口前,只有一面可辟径出入。周瑛与蒋瓛在相互对视之下,不约而同地认为这里才是防御南来之敌的最佳要塞。于是决定选择在这块一夫当关、万夫莫开的险要位置悄悄设立锦衣卫哨,并修建工事、营房等屯兵驻扎。

虽说明洪武年间的屯堡运动,是朝庭派出军队到边远地区驻军,将士无战事时开垦农田,以资军需。一旦开仗,则扔下农活,披甲操刀上战场。然而这个称之为“黄金明堡”的红岩堡为何会设在这台拱厅(今台江县)与兴隆卫(今黄平县)交接的清水江段呢?原来这里地处黄平县东南面,与过去的“九股苗”区域隔江相望。清代张广泗在未征剿清水江南部的苗民之前,这一带为苗民暴动最频繁的地域,因此红岩堡不但是台拱(台江)通往兴隆卫(今黄平)和播州(今遵义)的要塞,而且还是湖南进入贵州深入的水运锁喉。蒋瓛来到兴隆卫巡视期间,兴隆卫指挥使周瑛陪同他沿清水江北岸巡防。二人策马来到镰刀湾右侧这座雄奇的山峰前,通过上山勘察,看到此峰三面临水,四周岩壁陡峭如削,在呈碗状之间的峰口前,只有一面可辟径出入。周瑛与蒋瓛在相互对视之下,不约而同地认为这里才是防御南来之敌的最佳要塞。于是决定选择在这块一夫当关、万夫莫开的险要位置悄悄设立锦衣卫哨,并修建工事、营房等屯兵驻扎。

当年的兴隆卫是贵州“人无三分银”的贫困地区,特别是要在各个卫所边陲悄悄设立特务机关和修建防御工事,地方财政面临着巨大的困难。蒋瓛回京都把谋划在兴隆卫清水江畔设哨屯兵的想法上奏朱元璋后,朱认为奏折可行,再次差遣蒋瓛用车马携银到红岩堡修建暗哨和屯堡。当时,大明法律对财政管理的规定十分严厉,如贪污白银到二两者,都要课以剥皮惩罚,官吏在工程施工中根本不敢存任何贪污腐败,因此“黄金门堡”的修建质量均达到很高的标准。当然蒋瓛来到这里,除了督工和巡视兴隆卫军情民情外,这名特务将军不可能在此长驻。他身为明朝最大的锦衣卫指挥使,在离开红岩堡之前,认为用“题词励志”来鼓励军民是对他们最高的鼓励,而且叫人携刻于摩崖上,还能为自己留下名垂千史的英名。这就成就了“黄金门堡”摩崖的来历。据资料记载,明代在黄平设屯置堡,是在洪武二十二年,即傅友德平狼洞(新州)置兴隆卫后,朝庭在旧州设置播州黄平安抚司。十一年一月十一日,置黄平守御千户所,并下诏曰:依山带水四塞为固,缘实逼苗疆,伏莽升陵,偶或为患,桑土绸缪固未可或缓也。也就是从这一年开始,明政府在黄平县境始设屯堡。红岩堡就是为了防止清水江南部“九股苗”向北进攻,才在这驻军防守,并凭借清水江和两岸悬崖天险,弹压诸苗。当年明军在红岩堡上修建的屯堡有城墙、哨楼等,潜伏在这个屯堡之颠,可远眺群山,还能清楚观辨清水江往来船只的善恶动向。由此可见,这块不到一平方公里的弹丸之地,是当时清水江峡谷最重要的兵家必争之地。

当年的兴隆卫是贵州“人无三分银”的贫困地区,特别是要在各个卫所边陲悄悄设立特务机关和修建防御工事,地方财政面临着巨大的困难。蒋瓛回京都把谋划在兴隆卫清水江畔设哨屯兵的想法上奏朱元璋后,朱认为奏折可行,再次差遣蒋瓛用车马携银到红岩堡修建暗哨和屯堡。当时,大明法律对财政管理的规定十分严厉,如贪污白银到二两者,都要课以剥皮惩罚,官吏在工程施工中根本不敢存任何贪污腐败,因此“黄金门堡”的修建质量均达到很高的标准。当然蒋瓛来到这里,除了督工和巡视兴隆卫军情民情外,这名特务将军不可能在此长驻。他身为明朝最大的锦衣卫指挥使,在离开红岩堡之前,认为用“题词励志”来鼓励军民是对他们最高的鼓励,而且叫人携刻于摩崖上,还能为自己留下名垂千史的英名。这就成就了“黄金门堡”摩崖的来历。据资料记载,明代在黄平设屯置堡,是在洪武二十二年,即傅友德平狼洞(新州)置兴隆卫后,朝庭在旧州设置播州黄平安抚司。十一年一月十一日,置黄平守御千户所,并下诏曰:依山带水四塞为固,缘实逼苗疆,伏莽升陵,偶或为患,桑土绸缪固未可或缓也。也就是从这一年开始,明政府在黄平县境始设屯堡。红岩堡就是为了防止清水江南部“九股苗”向北进攻,才在这驻军防守,并凭借清水江和两岸悬崖天险,弹压诸苗。当年明军在红岩堡上修建的屯堡有城墙、哨楼等,潜伏在这个屯堡之颠,可远眺群山,还能清楚观辨清水江往来船只的善恶动向。由此可见,这块不到一平方公里的弹丸之地,是当时清水江峡谷最重要的兵家必争之地。

“黄金门堡”摩崖字刻的发现时间也才十多年,是两名初中学生在攀崖割青滕给学校捆扎扫帚时发现的。难怪红岩堡组长刘应明对我们说,此前他们也没有听老人们摆谈过屯堡崖壁有字刻,世代的村民谁也没有去注意到山崖上有文字。明朝时,蒋瓛给这里命名的“黄金门堡”是如何改成后来的“红岩堡”的呢?原来刘氏先辈们因“黄金门堡”的名头太大,担心家族再次遭来外敌的灭门之祸,才把“黄金门堡”改称“红岩堡”,从此还对“黄金门堡”摩崖字刻讳莫如深,只字不提,才导致后人不知屯堡旁边崖壁上遗存“堡志”的原因。红岩堡在清水江这处孤岛上“隐姓埋名”了620余年,他的历史要比上游1.5公里的国家级文物保护单位岩门土司城还要早350多年。自从蒋瓛上奏朝庭拨银修建“黄金门堡”以后,明朝军队和家属在这里屯住最多时的就有800余人,屯堡军民在守疆护土和屯田开荒上,为地方的军事防御和农业发展发挥了巨大的作用。如谷陇镇山凯一带的大片粮田都是这些军民开垦出来的。据采访了解,当年在这里屯驻的主要以刘、王、李三个姓氏的军人为多,他们在这里驻防的400多年时间里,由于前赴后继的战备,基本上没有发生过大的战争和围攻的突破。直到清咸丰五年(1855),台拱张秀眉领导的苗族起义军攻克岩门司后,沿江从西侧向红岩堡发起突袭,堡内驻军和居民大部分在此役中战死,存活下来的人都是从百丈悬崖上跳入清水江,没被深江溺死才苟且逃生出来。“十八年反乱”结束后,原屯兵或屯田定居于此的刘应奇才带着在外成家的妻小回到红岩堡,其他姓氏再也没有回来重建家园。据红岩堡的人们介绍,这里的刘姓是600多年前随朱元璋的西征部队从江西来到这里,他们自称是三国刘备的后裔,因为刘备在打猎时与菩萨结下粱子,并从此不敬菩萨,因此红岩堡的刘家也沿袭着不祭拜菩萨的习俗。刘家回到红岩堡定居后,自持有良田千百顷,生活富足,于是规定男人娶老婆都是三寸金莲的小脚女,直到新中国成立后,这一族规才废除。这里的刘家还传唱着他们始祖夫妇的一则生死的悲情故事。刘家到红岩堡的开寨鼻祖刘应奇96岁在去世时,老伴沈氏悲痛地对他说:“老头啊您别忙走,等我梳妆完后再一起去吧!”随后姗移小脚从房间里穿戴整齐出来,躺在杨应奇身边,安详地跟随老伴而归西。

新中国成立前,红岩堡居民全为刘姓居民,土改后才有潘、雷、沈、杨4姓的苗族迁入,红岩堡现有居民47户,260余人。刘氏家族的族长刘应权告诉我们,别看寨子为苗、汉杂居,他们在共同的生产生活中,各个姓氏的人们都是以亲兄弟姐妹相称,大家还立誓规定,寨子内无论家族大小,不分汉族或苗族,永远不通婚、不谈情说爱。这种制度在大家的共同遵守下,全寨男女老少从言行和思想上结成了一股不可分割的凝聚力。长期以来,大家过着亲密无间又十分宁静的生活,寨子内的社会治安秩序井然放心,在其他村子的居民在为防盗防窃而处处小心的今天,红岩堡这些汉、苗住户完全安全甚至超越了路不拾遗、夜不闭户的和谐高度。

新中国成立前,红岩堡居民全为刘姓居民,土改后才有潘、雷、沈、杨4姓的苗族迁入,红岩堡现有居民47户,260余人。刘氏家族的族长刘应权告诉我们,别看寨子为苗、汉杂居,他们在共同的生产生活中,各个姓氏的人们都是以亲兄弟姐妹相称,大家还立誓规定,寨子内无论家族大小,不分汉族或苗族,永远不通婚、不谈情说爱。这种制度在大家的共同遵守下,全寨男女老少从言行和思想上结成了一股不可分割的凝聚力。长期以来,大家过着亲密无间又十分宁静的生活,寨子内的社会治安秩序井然放心,在其他村子的居民在为防盗防窃而处处小心的今天,红岩堡这些汉、苗住户完全安全甚至超越了路不拾遗、夜不闭户的和谐高度。

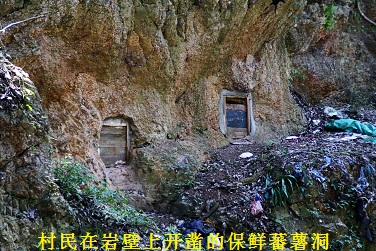

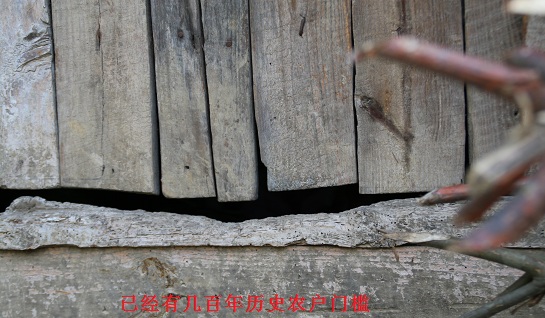

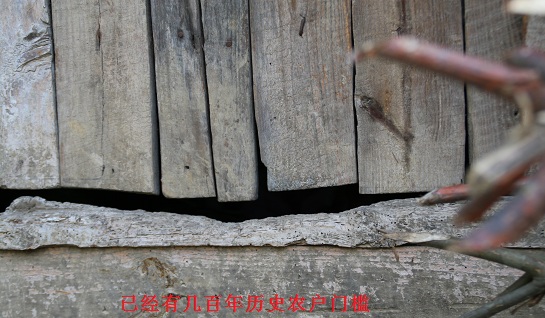

从清水江上游或下游乘船来到这个被历史封存了620多年的屯堡寨,沿着已经被堡民们的双脚磨得光滑发亮的200多节石梯拾级而上,很快就来到堡内保存完好的关隘设施——寨门和围墙前。围墙高2.9米至3.65米、厚1.5米,两端与绝壁衔接;中段为拱形的寨门,门洞高1.9米,进深1.5米。进来村来,虽然寨道只有不到100米的横向距离,但从用鹅卵石铺筑路面上行走,你会感觉一股原始而浓烈的古寨遗风扑面而来,远离世尘喧嚣的气息油然而生。寨子内的民居除了有一两栋是通过水运和挑扛背驮回来搭建的水泥小厢房外,所有的正房都是由两到三间木屋组成,所以从寨容的整体上,鳞次栉比的民居建筑错落有致,形成一股与世无争的古朴寨风。

从清水江上游或下游乘船来到这个被历史封存了620多年的屯堡寨,沿着已经被堡民们的双脚磨得光滑发亮的200多节石梯拾级而上,很快就来到堡内保存完好的关隘设施——寨门和围墙前。围墙高2.9米至3.65米、厚1.5米,两端与绝壁衔接;中段为拱形的寨门,门洞高1.9米,进深1.5米。进来村来,虽然寨道只有不到100米的横向距离,但从用鹅卵石铺筑路面上行走,你会感觉一股原始而浓烈的古寨遗风扑面而来,远离世尘喧嚣的气息油然而生。寨子内的民居除了有一两栋是通过水运和挑扛背驮回来搭建的水泥小厢房外,所有的正房都是由两到三间木屋组成,所以从寨容的整体上,鳞次栉比的民居建筑错落有致,形成一股与世无争的古朴寨风。

在路边的一户人家里,我们看到一位老农正往火炕的鼎罐锅下添柴烧饭,而电饭锅和电磁炉却满脸灰尘躺在屋角“休息”。笔者不解地问他何不用方便快捷和卫生的电饭锅煮饭,反而蹲在低矮的火炕烧煮饭菜?这位老农笑着说,他们已经习惯了在火炕生火做饭的生活,况且用火炕来烧饭,火力均匀,饭菜味道鲜美。其实,老农给我的回应不无道理,因为用铁铸的鼎罐锅在火炕里烧煮出来的米饭特别醇香可口。相信现在的城里人还没有几个品尝到这样的美食。对一日三餐的生活,古屯堡的后人们就喜欢这样传承着老祖宗遗留下来的烧煮方式,但寨子由于地处偏僻和交通落后,他们又不时在为进寨公路的申请修建而纠结。因为红岩堡受特殊区位的制约,政府为了保护这处“宝中之宝”,避免因公路建设给寨子造成“风水破坏”,这几年黄平县移民、水利、扶贫等部门多次到寨内动员村民搬迁到条件较好的城郊过日子,可是红岩堡这些淳朴的群众一方面是故土难离,另一方面更认为这里的风水龙脉好,都纷纷谢绝政府给他们作移民搬迁的帮助。村民们还自豪地对我说,别看这里家家户户是木板房,长期都用柴草取暖和做饭,但有龙脉和清水江神的庇荫,村子里数百年来都没有发生过一起火灾。

在路边的一户人家里,我们看到一位老农正往火炕的鼎罐锅下添柴烧饭,而电饭锅和电磁炉却满脸灰尘躺在屋角“休息”。笔者不解地问他何不用方便快捷和卫生的电饭锅煮饭,反而蹲在低矮的火炕烧煮饭菜?这位老农笑着说,他们已经习惯了在火炕生火做饭的生活,况且用火炕来烧饭,火力均匀,饭菜味道鲜美。其实,老农给我的回应不无道理,因为用铁铸的鼎罐锅在火炕里烧煮出来的米饭特别醇香可口。相信现在的城里人还没有几个品尝到这样的美食。对一日三餐的生活,古屯堡的后人们就喜欢这样传承着老祖宗遗留下来的烧煮方式,但寨子由于地处偏僻和交通落后,他们又不时在为进寨公路的申请修建而纠结。因为红岩堡受特殊区位的制约,政府为了保护这处“宝中之宝”,避免因公路建设给寨子造成“风水破坏”,这几年黄平县移民、水利、扶贫等部门多次到寨内动员村民搬迁到条件较好的城郊过日子,可是红岩堡这些淳朴的群众一方面是故土难离,另一方面更认为这里的风水龙脉好,都纷纷谢绝政府给他们作移民搬迁的帮助。村民们还自豪地对我说,别看这里家家户户是木板房,长期都用柴草取暖和做饭,但有龙脉和清水江神的庇荫,村子里数百年来都没有发生过一起火灾。

也因为堡内地理位置的局限性和发展难度大等,目前这座村落大部分青壮年都外出打工,剩下的老弱和妇女、儿童坚持生活在这处似乎与世隔绝的山窝里。在家的村民在收入上除了就近下江捕鱼捞虾,并拿到几十里外的市场换成钱物外,就是守着几分土地维持生活。尤其是孩子们在上学时,需要步行1小时的路程才赶到学校。每年清水江在冬春的枯水期里,人们还能从寨内唯一的“生命通道”进出,一旦到梅雨季节,江水高涨,村民只得冒险撑船出入或攀岩吊绳上下,给生产生活造成了巨大困难。在文化多样性相互交融的今天,红岩堡正因为仍然保持着这种“闭关”和“自封”状态,这才成为目前在黔东南甚至贵州省都难以找到的“疲惫家园”。

也因为堡内地理位置的局限性和发展难度大等,目前这座村落大部分青壮年都外出打工,剩下的老弱和妇女、儿童坚持生活在这处似乎与世隔绝的山窝里。在家的村民在收入上除了就近下江捕鱼捞虾,并拿到几十里外的市场换成钱物外,就是守着几分土地维持生活。尤其是孩子们在上学时,需要步行1小时的路程才赶到学校。每年清水江在冬春的枯水期里,人们还能从寨内唯一的“生命通道”进出,一旦到梅雨季节,江水高涨,村民只得冒险撑船出入或攀岩吊绳上下,给生产生活造成了巨大困难。在文化多样性相互交融的今天,红岩堡正因为仍然保持着这种“闭关”和“自封”状态,这才成为目前在黔东南甚至贵州省都难以找到的“疲惫家园”。

红岩堡,这座被历史谈忘的古代军事战略遗址,汉、苗群众在这里繁衍生息虽然饱经了交通不便、肩挑背驮的煎熬,但随着党的帮扶政策到来,目前村民们已经用上了自来水。为尽快解决村民的出行难题,最近黄平县人民政府从规划上正科学制定方案,在不破坏屯堡遗风和自然环境的前提下,决定为村民修建一条进寨“绿色公路”,以后还逐渐对村容村貌和电线、水管等进行改造。红岩堡下一步的基础设施建设在日趋完善后,这里的村民和子女不再为雨季冒险乘浪船、攀岩壁去劳动和读书上学,不再为道路交通闭塞和贫困而自卑无奈。

红岩堡,这座被历史谈忘的古代军事战略遗址,汉、苗群众在这里繁衍生息虽然饱经了交通不便、肩挑背驮的煎熬,但随着党的帮扶政策到来,目前村民们已经用上了自来水。为尽快解决村民的出行难题,最近黄平县人民政府从规划上正科学制定方案,在不破坏屯堡遗风和自然环境的前提下,决定为村民修建一条进寨“绿色公路”,以后还逐渐对村容村貌和电线、水管等进行改造。红岩堡下一步的基础设施建设在日趋完善后,这里的村民和子女不再为雨季冒险乘浪船、攀岩壁去劳动和读书上学,不再为道路交通闭塞和贫困而自卑无奈。

红岩堡前的“黄金门堡”摩崖字刻

“黄金门堡”摩崖字刻的发现时间也才十多年,是两名初中学生在攀崖割青滕给学校捆扎扫帚时发现的。难怪红岩堡组长刘应明对我们说,此前他们也没有听老人们摆谈过屯堡崖壁有字刻,世代的村民谁也没有去注意到山崖上有文字。明朝时,蒋瓛给这里命名的“黄金门堡”是如何改成后来的“红岩堡”的呢?原来刘氏先辈们因“黄金门堡”的名头太大,担心家族再次遭来外敌的灭门之祸,才把“黄金门堡”改称“红岩堡”,从此还对“黄金门堡”摩崖字刻讳莫如深,只字不提,才导致后人不知屯堡旁边崖壁上遗存“堡志”的原因。红岩堡在清水江这处孤岛上“隐姓埋名”了620余年,他的历史要比上游1.5公里的国家级文物保护单位岩门土司城还要早350多年。自从蒋瓛上奏朝庭拨银修建“黄金门堡”以后,明朝军队和家属在这里屯住最多时的就有800余人,屯堡军民在守疆护土和屯田开荒上,为地方的军事防御和农业发展发挥了巨大的作用。如谷陇镇山凯一带的大片粮田都是这些军民开垦出来的。据采访了解,当年在这里屯驻的主要以刘、王、李三个姓氏的军人为多,他们在这里驻防的400多年时间里,由于前赴后继的战备,基本上没有发生过大的战争和围攻的突破。直到清咸丰五年(1855),台拱张秀眉领导的苗族起义军攻克岩门司后,沿江从西侧向红岩堡发起突袭,堡内驻军和居民大部分在此役中战死,存活下来的人都是从百丈悬崖上跳入清水江,没被深江溺死才苟且逃生出来。“十八年反乱”结束后,原屯兵或屯田定居于此的刘应奇才带着在外成家的妻小回到红岩堡,其他姓氏再也没有回来重建家园。据红岩堡的人们介绍,这里的刘姓是600多年前随朱元璋的西征部队从江西来到这里,他们自称是三国刘备的后裔,因为刘备在打猎时与菩萨结下粱子,并从此不敬菩萨,因此红岩堡的刘家也沿袭着不祭拜菩萨的习俗。刘家回到红岩堡定居后,自持有良田千百顷,生活富足,于是规定男人娶老婆都是三寸金莲的小脚女,直到新中国成立后,这一族规才废除。这里的刘家还传唱着他们始祖夫妇的一则生死的悲情故事。刘家到红岩堡的开寨鼻祖刘应奇96岁在去世时,老伴沈氏悲痛地对他说:“老头啊您别忙走,等我梳妆完后再一起去吧!”随后姗移小脚从房间里穿戴整齐出来,躺在杨应奇身边,安详地跟随老伴而归西。

湘公网安备 43010502000488号

湘公网安备 43010502000488号