备份栏目

备份栏目

时代中国网北京消息周青报道: 2016年10月16日上午,52年的今天,1964年10月16日,中国第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸成功。为此时代中国网总编周秋连一行人冒着小雨路滑的环境,专程驱车来到了北京市中关村南大街的友谊宾馆雅园阁,参访了中华人民共和国国史学会两弹一星历史研究会,两弹一星文化创意产业工程总裁火箭军局长李金果先生和办公室主任肖五梅女士热情的接待了我们一行人,李金果先生在热情接待我们品茶后,并向一行人详尽的介绍两弹一星的发展史,准备拍摄4~5部“两弹一星”历史记实片,让后人永远铭记历史。没有老一辈科学家用血、汗和生命换来铸成研发的“两弹一星”来捍卫今天的祖国,哪有今天的“和平盛世”! 多少科学家为了全身心的投入搞科研,舍家弃子,没日没夜、在艰苦的条件下废寝忘食的工作,终于研制成功!

科学家不能忘,我们要忆苦思甜,让子孙们在安逸的环境中的今天永远悯怀革命老前辈科学家们。

火箭军局长李金果并就已筹备在北京密云区拟建“两弹一星历史博物馆”的构想向总编一行人进行了透露。李金果局长带领我们,参观了两弹一星历史研究会的一些自动化办公区域和见识了一些有关于两弹一星的珍贵历史性资料。整个会谈中得到了文物部办公室主任肖五梅女士的热情接待。

通过一个上午的亲临了解,使我们更加崇敬怀念着为国家科研事业奋斗终身的科学家们,他们才是真正的英雄,他们的艰难是我们常人所无法想象的啊,向他们致以最崇高的敬礼。

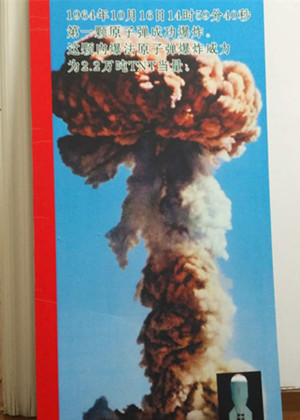

哪是在美国敌视中国,想要扼杀新生的人民政权的情景下,1956年4月25日,毛泽东在中央政治局扩大会议上说:“我们还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人欺负,就不能没有这个东西” 。后随着美苏两个大国的争霸,导致世界局势紧张。1958年,毛泽东论断:“原子弹就是这么大的东西,没有那个东西,人家说你不算数,那么好吧,搞一点原子弹、氢弹,我看有十年工夫完全可能” 。当时60年代中苏关系急剧恶化,中国为了冲破美苏两大国对核技术和空间技术的垄断巩固国防,维护中国的安全。而仅用了2年8个月时间,于公元1964年10月16日,在古老东方的丝绸之路上,在中国西部的罗布泊上空〔新疆罗布泊试验基地),下午三时整,伴随着一声惊雷,一朵巨大的蘑菇云冉冉升起。这是新中国自己研制的第一颗原子弹爆炸所产生的蘑菇云。

那个激动人心的时刻,是每个中国人都不会忘记的,都该永远铭记这些名字:王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀、于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武-----他们是两弹一星元勋,他们使站起来的中国人腰杆挺直了,他们的名字会被永远铭记。致敬!记得邓小平曾说: “如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映了一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。我国党和政府作出发展“两弹一星”战略决策的是时代背景趋势,是强国兴邦的大计。为了更多了解两弹一星的发展史,下面我摘录由孙晓倩在科普中国2015-10-14 15:17发表:《东方巨响---继两弹一星发展回顾》一文来完善今天之行的话题。

六十六年,在历史的长河中只是短暂的一瞬。但是新中国航天导弹事业却在共产党的领导下开辟了跨越式发展的历史新纪元,从上世纪50年代至70年代两弹一星横空出世,到今天的神州飞天举世瞩目。我国航天导弹事业经历了一次次发展、一次次演进、一次次跃升,创造了名垂青史的千古伟业!

回忆往昔,历史不会忘记,六十六年前,新中国刚刚成立就笼罩在了美国的核威胁下,面对严峻的国际形势,开国元勋们深深地意识到,中国不能没有自己的核武器。然而,在百废待兴的年代,要建造自己的核武器可谓是步履艰难。那时我国科学技术还十分落后,各种工业体系也尚未建立,而且在当时也没有任何一位科学家见过原子弹。面对种种困难,以毛泽东同志为核心的中共中央领导集体果断决策制订了《1956至1967年科学技术发展远景规划纲要》并高瞻远瞩的作出了自主研制“两弹一星”的重大战略决策。一大批优秀的科技工作者怀着拳拳爱国心和殷殷强军梦,义无反顾地响应党和国家的召唤,从海内外归国,投身到这一神圣而伟大的事业中来。

在建国伊始,为了能让这支充满爱国情怀的科技队伍尽快掌握原子能技术,毛主席在1954年10月前苏联最高领导人赫鲁晓夫访华期间抓住机遇,第一次提出请苏联在原子能技术领域帮助中国。在随后的几次交涉中,苏联政府终于同意在和平利用原子能技术方面向中国提供一座7000千瓦的重水型实验型反应堆和直径1.2米的回旋加速器并接受中国科学技术人员到苏联学习。与此同时我国地质部门在勘探过程中又发现了铀矿,这也为中国原子能事业的发展奠定了更加坚实的基础,1959年6月中苏关系恶化,苏联政府首先毁约,拒绝向中国提供原子弹教学模型和技术资料,随后他们又单方撕毁两国签订的关于援助中国建设原子能工业的协定。此时一些外国人幸灾乐祸的断言没有苏联的帮助,中国再有20年也造不出原子弹来。

面对苏联的背信弃义和当时技术上的巨大瓶颈,开国元勋们决定不等不靠,依靠自己的力量来研制原子弹,1959年7月周恩来总理向第二机械工业部传达了庐山会议上毛主席及党中央的决策,“自己动手,从头摸起,准备利用8年的时间搞出原子弹”。任命邓稼先为理论部主任,负责带领23位元勋一同对核武器技术进行理论探索和设计研究,随着党和国家领导人的一声令下,全国20多个部委和400多个工厂、科研所和院校组织了最强的科研力量,刻苦攻关,战天斗地,人们很难想象当时的科学工作者们都是在饥饿的状态下来完成浩繁工作的。他们在工作期间经常以酱油解渴,以槐树花补充饭食。几年的含辛茹苦,几年的卧薪尝胆。中国自主研发的第一颗原子弹终于在1964年10月爆炸试验成功,在场的所有人沸腾了,激动的泪水打湿了他们的眼眶,中国人民终于拥有了自己的核武器技术,这一消息带给了中华儿女极大鼓舞,在研制过程中科技人的那种坚韧不拔、勇攀高峰的精神力量也永远成为了中华民族的宝贵财富!

这一声来自东方的巨响,同样也震惊了世界,中国原子弹爆炸成功的消息发出不到3小时,法国宣传部部长佩雷菲就指出:”这是一件重要的事情,将使世界力量对比发生某种程度上的变化”。此后,法国加快了研制新一代核武器氢弹的步伐,为了打破核垄断,毛泽东主席审时度势作出了指示,必须赶在法国之前研制出我国自己的氢弹,1965年1月,周总理代表党中央和国务院下达了任务,邓稼先、于敏等一大批科技工作者又开始了氢弹的研究工作。1967年6月随着西北荒漠上腾起的热烈翻滚的蘑菇云,我国第一颗氢弹爆炸成功,随着这震惊世界的惊雷一响,我们也向世人宣布了中国任人欺凌的时代结束了!

从原子弹到氢弹的试制成功,美国用了7年4个月,苏联4年、英国4年7个月,法国8年6个月,而中国仅用了2年8个月。随着原子弹、氢弹的试制成功,中国也正式揭开了发展国防尖端武器的帷幕。

上世纪五十年代,我国的原子弹、氢弹相继爆炸成功,这震惊世界的东方巨响也鼓舞了中国科技人大踏步迈进发展国防尖端武器的领域。与此同时,在以毛泽东同志为核心的党的领导集体又以非凡的气魄和远见卓识,在同一时期内作出了中国研制导弹的要求。

1955年10月,钱学森冲破重重阻力,回到祖国,自此他在中国国防现代化的技术中,担负起庄严的使命,钱学森说:“我是要建议我们国家搞导弹,这是很重要的军事武器,将来一定要大发展,”钱学森的建议得到了中共中央和中央军委的高度重视。

1956年4月导弹航空科学研究方面的领导机构,国防部航空工业委员会成立,此后在航委领导下又成立了导弹研究院,负责导弹研制工作,钱学森任院长,一大批高水平的科技工作者来到这里,开始了艰苦的创业。

60年代,我国经历了三年自然灾害,苏联又停止一切援助。面对重重困难,党中央毅然决定坚持把导弹搞下去。接到命令后,导弹试验基地也开始同步建立起来。广大科技工作者们也义无反顾的战斗在戈壁荒漠、海岛滩涂、荒山野岭。

1960年11月在祖国的地平线上飞起了我国第一枚近程地对地导弹“东风一号”,成功的消息鼓舞了科技工作者们,他们再接再厉进一步研究高能燃料,加大导弹的推力和速度。

1966年10月27号,在西北导弹试验发射基地现场,聂荣臻元帅亲自主持了两弹结合的核试验,上午9时许,随着倒计时的开始,导弹飞离发射架,直指苍穹,9时9分14秒导弹在预定高度实现核爆炸,中国发射导弹核武器的试验成功了,从此标志着我国不仅拥有核武器而且还拥有了运载核武器的工具,这一消息的传出,使得举国振奋,它又一次彰显出新中国社会主义的伟大成就以及中华民族的创造力!

中国的航天事业起步于导弹的研制,伴随着导弹的成功研制以及迅速发展,我国航天技术也迎来了空前发展的巨大浪潮。早在1958年5月17日,毛泽东主席就在中共八大二次会议上提出了 我们也要搞人造卫星 的战略性号召。随后周恩来总理也亲自主持并批准了由钱学森、赵九章提出并制定的发展人造卫星计划。

1966年中科院正式成立卫星设计院,开始拟定人造卫星的总体方案,进而开展第一颗人造卫星的研制工作,国防科委也正式将其命名为“东方红”一号,从此大量的科技人员投入到了“东方红”一号的研制工作中。这些新中国的功臣们白手起家,艰苦创业,为了祖国的富强而奉献青春,历经4年的人造卫星研制工作,他们终于盼来了终身难忘的这一天,1970年4月24日21点35分,“长征”一号运载火箭在酒泉卫星发射场离开了发射架,带着“东方红”一号人造卫星直冲云霄,21点48分现场指挥所的广播传来了星箭分离,卫星入轨的声音,太空中依稀传来东方红的乐曲,顷刻间,现场一片欢腾,多年的辛劳而今都化作幸福和自豪的泪水。

同年5月1日,毛泽东主席和周恩来总理,登上天安门城楼接见了参加发射第一颗人造卫星的工作人员代表,并和群众一起观看了通过广场上空的卫星。“东方红”一号人造卫星的成功发射也开创了中国发展航天事业的里程碑。

上世纪50年代至70年代,在以毛泽东同志为核心的党的领导下,我国一大批科学家艰苦奋斗,自力更生,先后突破了原子弹、导弹、氢弹和人造卫星的尖端技术,取得了举世瞩目的辉煌成就, 时至今日,中国的几代科学家们接力走过,也先后创造出了更多让世界惊叹的中国奇迹,这一个个奇迹也让我们对未来充满了无限希望!

湘公网安备 43010502000488号

湘公网安备 43010502000488号